Intelligentes Wohnen mit Home-Automation

Intelligentes Haus, Home-Automation, Smart-Home, Haus-Bus, Hausleittechnik, Heimautomatisierung, Domotik - Die Liste der Fachbegriffe für dieses Thema ließe sich noch lange fortsetzen. Genauso vielfältig wie die Begriffe sind die Vorstellungen darüber, was sich dahinter verbergen könnte: Das reicht von der einfachen Vernetzung zweier Geräte bis hin zum vollautomatischen Butler, der morgens die Zeitung holt und abends das Licht ausstellt. Gleichsam schwierig ist es, eine exakte Definition für das "intelligente Haus" zu finden. Das fängt schon mit der Eigenschaft "intelligent" an: Technische Systeme werden allgemein immer dann als intelligent bezeichnet, wenn ihre Funktionsweise derart komplex ist, dass sie durchaus als eigenständig agierende Individuen wahrgenommen werden könnten. So auch beim intelligenten Haus: Je mehr Funktionen automatisiert werden und je komplexer die Zusammenhänge sind, desto "intelligenter" erscheinen uns die Häuser.

Seit Anfang 1996 haben wir uns an der Abteilung E.I.S. in Kooperation mit dem Technologiepark-Unternehmen DOMOLOGIC mit Home-Automation beschäftigt. Im Laufe der Jahre haben wir eine Reihe von Technologien erarbeitet, die sich insbesondere für den Einsatz in der Home-Automation eignen - beispielsweise frei programmierbare Steuereinheiten (JControl) oder Kommunikationsmodule, die über die Stromversorgungsleitungen kommunizieren können (PL132). Dabei standen stets Flexibilität und Kostenoptimierung im Vordergrund, denn die Anforderungen und die Wünsche an ein Home-Automation-System sind unterschiedlich: Nicht nur die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, sondern auch die zu steuernden Geräte und die sie umgebenden Räume.

JControl

JControl ist eine für Steuerungsaufgaben optimierte JAVA-Virtual-Maschine, die sehr kostengünstig und äußerst kompakt auch auf einem einzigen Chip realisiert werden kann. Damit werden verschiedene Entwurfs-Parameter wie Baugröße, Stromverbrauch und Kosten sogar mit herkömmlichen 8-Bit-Architekturen vergleichbar. Den Kern von JControl bildet die virtuelle Maschine JControlVM, die direkt auf der Hardware aufsetzt und die Ansteuerung sämtlicher Peripherieelemente übernimmt. Sie ist daher mit einem Betriebssystem vergleichbar.

JControl ist aufgrund seiner Flexibilität insbesondere für Aufgaben in der Home-Automation geeignet, wie für grafische Anzeigesysteme oder Kommunikationsmodule. Die Anwendungsentwicklung vereinfacht sich nicht nur aufgrund des objektorientierten Programmiermodells von JAVA, sondern auch durch die optimierten JControl-Klassenbibliotheken (z.B. für die Display-Ansteuerung oder Bus-Anbindung). Zum Vergleich haben wir einen kommunikationsfähigen Kühlschrank entwickelt, für den die Betriebs-Software in der Programmiersprache „C“ ca. 1400 Zeilen umfasste - mit JControl nur ca. 140 Zeilen, also 10%.

Zur Unterstützung der Softwareentwicklung für JControl-Systeme haben wir an komfortablen Entwicklungswerkzeugen gearbeitet. Ein Ergebnis ist das Jcontrol Eclipse-Plugin, das den Anwender von JControl-Produkten bei der Software-Erstellung unterstützt.

Bild 1: Screenshot der Entwicklungsumgebung JControl/IDE

JControl ist mittlerweile in vielen kommerziellen Produkten im Einsatz, und es gibt einige Tausend Nutzer der JControl-Technologie. Das erfolgreichste Produkt ist das JControl/SmartDisplay, ein frei programmierbares Grafik-Display mit einer Auflösung von 128x64 Pixeln. Die Technologie wird von der Firma DOMOLOGIC weiterentwickelt. Zusätzliche Information zu diesem Unterbereich: www.jcontrol.org

Kommunikationstechnologien

Im Vergleich zur herkömmlichen PC-Vernetzung gelten bei der Home-Automation völlig andere Voraussetzungen - es spielen z.B. Kosten, Stromverbrauch oder Installationsaufwand eine erhebliche Rolle. Power-Line-Kommunikation, d.h. die Mitnutzung des Stromversorgungsnetzes zur Datenkommunikation, ist dabei nur eine von vielen Möglichkeiten, um den Installationsaufwand zu reduzieren. In diesem Zusammenhang haben wir an der Abteilung E.I.S. universelle Kommunikationsmodule (engl. BCU = Bus Coupling Unit) entwickelt, die beispielsweise das Stromversorgungsnetz für den Datenaustausch mitverwenden. Gleichermaßen haben wir uns mit standardisierten Systemen für die Haus- und Gebäudeleittechnik beschäftigt, die eine herstellerübergreifende Kommunikation der Geräte untereinander gewährleisten können - z.B. Konnex oder ANSI/EIA709.

EU-Forschungsprojekt ASK-IT

(Gerrit Telkamp)

ASK-IT steht für Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired users, was soviel heißt wie Umgebungs-Intelligenz mit wissensbasierten und integrierten Diensten für Benutzer mit eingeschränkter Beweglichkeit.

Das Ziel dieses EU-Forschungsprojektes ist, für Menschen mit eingeschränkter Mobilität (z.B. Körperbehinderte, Kranke, aber auch Blinde, Sehbehinderte oder Analphabeten) technische Hilfsmittel, Informationsmöglichkeiten und ein Spektrum an Dienstleistungen zu entwickeln und in 7 europäischen Städten zu implementieren. Die Hilfsmittel, Informationen und Dienstleistungen sollen dabei auch während der Reise bzw. außer Haus zur Verfügung stehen ("ambiente Intelligenz") und damit die Mobilitätsmöglichkeiten der Zielgruppen verbessern.

Dieses Projekt wird von der Europäischen Union im 6. Rahmenprogramm gefördert. Wir arbeiten mit im Bereich Domotik und sind für die Steuerung von Hausgeräten zuständig.

Eine ausführliche Projektdarstellung auf Englisch ist unter http://www.ask-it.org verfügbar.

Entwicklung eines eingebetteten Systems für den Test von Power-Line-Kommunikation (2002)

(Gerrit Telkamp, Helge Böhme, Wolfgang Klingauf)

PLAnalyzer steht für Power-Line-Analyzer und ist ein verteiltes Messsystem zur Untersuchung der Qualität von Kommunikationslösungen, die auf der Power-Line-Technologie basieren. Es wurde im Rahmen einer Machbarkeitsstudie für einen Hausgerätehersteller entwickelt und sollte in möglichst kurzer Zeit fertiggestellt werden. Eine auch von technischen Laien bedienbare Benutzerschnittstelle war gefordert, um einen flexiblen Einsatz des Messsystems in verschiedenen Testszenarien zu erlauben.

Ein JControl-System mit Display und einem Wippschalter findet inklusive eines 230V-Netzteils zur Stromversorgung auf einer 11,5 x 5,5 cm² großen Platine platz. Zum Senden und Empfangen von Datagrammen über das Stromversorgungsnetz wird ein Power-Line-Modem auf Basis einer 8052-CPU verwendet, welches in Form einer zweiten Platine in das Gehäuse integriert ist. Die Kommunikation zwischen JControl-System und Power-Line-Modem erfolgt seriell über das standardisierte FT1.2-Protokoll.

Ziel der Software-Entwicklung für das PLAnalyzer-Projekt war ein intuitiv bedienbares System, welches die unkomplizierte Konfiguration beliebiger Testszenarien unter Verwendung von zwei bis neun Messmodulen erlaubt. Die Software für den PLAnalyzer wurde komplett in Java implementiert. Dies umfasst sowohl die grafische menügeführte Benutzeroberfläche als auch das Senden und Empfangen der Power-Line-Datagramme einschließlich der Test- und Analysealgorithmen.

Bild 2: PLAnalyzer-Modul, Screenshot der Benutzeroberfläche

Entwicklung eines eingebetteten Systems für Video-Türsprechanlagen (2001-2002)

(Gerrit Telkamp, Helge Böhme, Wolfgang Klingauf)

Im Rahmen einer Industriekooperation wurde in enger Zusammenarbeit mit der Firma DOMOLOGIC eine kostenoptimierte Hardware sowie die dazugehörige Software für ein eingebettetes System entwickelt, das in videobasierten Türsprechanlagen zum Einsatz kommt und vom Kunden mittlerweile in Stückzahlen produziert wird. Das System (siehe Abbildung unten) basiert auf unserem Colibree-Konzept und umfasst neben dem Coldfire-Prozessor MCF5206 insgesamt 4MB DRAM, 2MB Flash, EEPROM sowie Echtzeituhr (RTC) ein FPGA, das unterschiedliche Ein- Ausgabefunktionen übernimmt. Zum einen werden analoge Video-Signale (PAL-Standard) digitalisiert und direkt in den Hauptspeicher des Prozessors geschrieben, andererseits lassen sich umgekehrt digitalisierte Video-Bilder über den Video-Anschluss auf ein Display ausgeben. Mittels des Bus-Interface können daran angeschlossene Geräte gesteuert werden.

Das System arbeitet primär als Video-Speicher und nimmt Video-Bilder von einer Außenkamera auf, komprimiert diese und speichert sie in einem Flash-Filesystem ab. Auf Knopfdruck lassen sich die Bilder vom Benutzer anzeigen. So kann er feststellen, wer in Abwesenheit an der Haustür geklingelt hat. Daneben können frei konfigurierbarer Benutzeroberflächen in das System geladen werden, mit denen sich vernetzte Geräte steuern und überwachen lassen. Die Beschreibung dieser Benutzeroberflächen erfolgt in XML.

Bild 3: Colibree-Floorplan

Linux-System Colibree - ein internetfähiges multimediales eingebettetes System (1999-2005)

(Gerrit Telkamp, Wolfgang Klingauf)

Bild 4: Ein Colibree-Prototyp

Colibree oder auch Coldfire Linux Brisk Embedded Engine ist eine universelle Entwicklungsplattform für eingebettete Systeme auf der Basis des Motorola-Coldfire-Mikroprozessors. Es wird mit uClinux eine spezielle Linux-Variante für Prozessoren ohne Memory-Management-Unit eingesetzt.

Das Colibree-Projekt begann Ende 1999 als Kooperation der Abteilung E.I.S. mit der Firma DOMOLOGIC. Die Entwicklungsziele waren eine universelle Hardware-Plattform zusammen mit einer Software-Basis für ein eingebettetes Linux. Das erste fertige Colibree-System war ein stationäres Info-Terminal, das auch im Projekt "Das Intelligente Haus" zum Einsatz kam. Über diese Einheit können im Haus zahlreiche Fehlfunktionen sowie der aktuelle Energieverbrauch anzeigt werden (Strom, Wasser, Gas).

Linux bietet als Betriebssystem für eingebettete Systeme große Vorteile: es ist kostenlos und im Quelltext verfügbar, daher können Anpassungen auch auf systemnahen Ebenen vorgenommen werden. Außerdem gibt es für fast alle Peripheriebausteine, vom Netzwerk-IC über den Sound-Chip bis zum USB-Port, passende Software-Treiber kostenlos und im Quelltext. Zudem sind eine Reihe von Anwendungen frei erhältlich wie TCP/IP-Stacks oder Webserver, wodurch ein eingebettetes System deutlich an Vielseitigkeit gewinnt. Die Entwicklung der Software beschränkt sich dadurch im Wesentlichen auf Treibermodule und Anpassungen.

Unsere Colibree-Hardware-Plattform verzichtet im Gegensatz zu herkömmlichen PCs vor allem auf jegliche Art von Motoren (Lüfter, Festplatte, Floppy-Disk etc). Dadurch lässt sich einerseits der Stromverbrauch drastisch reduzieren, andererseits aber auch der Geräuschpegel. Die Zuverlässigkeit wird deutlich erhöht, da praktisch kein Verschleiß auftritt. Als Massenspeicher kommt beispielsweise eine Smart-Media-Karte zum Einsatz.

Das europäische Forschungsprojekt HOME-AOM (1998-2000)

(Gerrit Telkamp)

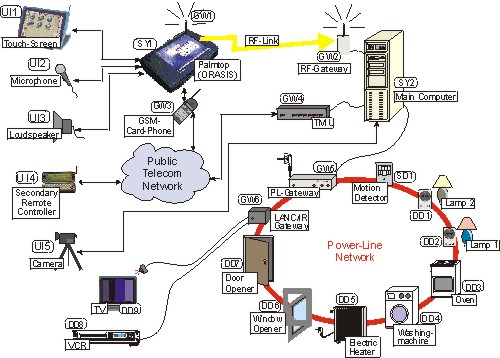

HOME-AOM (Home applications Optimum Multimedia / multimodal system for Environment control) heißt frei übersetzt: "Multimediales / multimodales System für die Steuerung der häuslichen Umgebung". Ziel dieses Forschungsprojektes war ein System, das verschiedene Ansätze für eine Realisierung der Mensch-Maschine-Schnittstelle verfolgte und sich damit für Menschen eignete, die in ihrer Handlungsfähigkeit auf unterschiedliche Weise beeinträchtigt sind.

Dabei sollten grundlegende Konzepte erarbeitet und deren Realisierungsfähigkeit demonstriert werden. Daher wurde bei den Entwicklungen größter Wert auf die Benutzerfreundlichkeit und den Funktionsumfang gelegt. Weiterhin realisierte das HOME-AOM Gesamtsystem eine "offene Architektur", d.h. weitere Geräte konnten einfach hinzugefügt werden.

Konkret wurde demonstriert, wie verschiedene Geräte des täglichen Lebens (u.a. Herd, Waschmaschine, Heizung, Licht, Fernseher und Videorekorder) über Sprachkommandos und Gesten gesteuert werden konnten. Die Kommunikation der Geräte untereinander erfolgte dabei über das Stromversorgungnetz, was den Installationsaufwand deutlich zu reduzieren half. Das Erkennen von Gesten und Sprachkommandos wurde mit Hilfe eines mobilen Personalcomputers (Palmtop) realisiert, der die erkannten Wörter in Befehle umgesetzt und diese an die einzelnen Geräte über das Stromversorgungsnetz weitergeleitet hat.

Finanziell unterstützt wurde das Projekt von der Europäischen Union im Rahmen des Forschungsprogramms TAP-DE (Telematics Application Program - Disabled and Elderly), mit dem die Entwicklung der modernen Informations- und Kommunikationstechnologie für ältere und behinderte Menschen gefördert wurde.

Bild 5: Systemintegration im Projekt HOME-AOM

Bild 5 gibt einen groben Überblick über die Geräte, die zu dem HOME-AOM-System zusammengeschlossen wurden.

EXPO-Objekt "Das intelligente Haus" (1997, 2000)

(Gerrit Telkamp)

Im Jahr 2000 hat die Abteilung E.I.S. in enger Zusammenarbeit mit der Firma DOMOLOGIC Home Automation GmbH das EXPO-Projekt "Das intelligente Haus" der Öffentlichkeit vorgestellt. Innerhalb dieses Projektes wurden sechs Wohnungen der Gifhorner Wohnungsbaugenossenschaft mit eigens dafür entwickelter Home-Automation ausgestattet, die sowohl über das Power-Line-Netzwerk als auch über selbstentwickelte Kommunikationsleitungen vernetzt sind. Primäres Ziel war die Erhöhung der Wohnsicherheit (z.B. Warnung vor offenen Fenstern oder eingeschaltetem Herd beim Verlassen der Wohnung). Zusätzlich wurde eine Energieüberwachung integriert für momentane und kumulierte Verbrauchswerte von Strom, Wasser und Heizung. Die direkte Rückmeldung der Verbrauchswerte soll zu einem sinnvolleren Umgang mit den Energieressourcen anregen.

Bild 6: Das intelligente Haus in Gifhorn

Das Projekt wurde im Rahmen der EXPO-Weltausstellung 2000 präsentiert.

Das intelligente

Eigenheim:

Behinderten- und seniorengerechtes Wohnen in Gifhorn

(Gerrit Telkamp, Kooperation mit der ATICON GmbH, 1997)

Mikroprozessoren sind heute in fast jedem elektrischen Gerät des täglichen Lebens zu finden. Dieser Trend ist vor allem dem kontinuierlichen Preisverfall in der Halbleitertechnik zu verdanken. Neben dem Preisvorteil bieten die kleinen elektronischen Alleskönner weitgehende Verschleißfreiheit, mehr Zuverlässigkeit und vor allem einen erheblich größeren Funktionsumfang. Für den Endkunden bedeutet das ein Plus an Bedienungskomfort und Sicherheit zu einem günstigeren Preis.

Mittlerweile steuern und regeln in jedem Haushalt viele kleine und autarke Mikroprozessorsysteme Waschmaschinen, Telefone, Heizungsanlagen, Fernsehgeräte, ja sogar Kaffeemaschinen oder Toaster. Durch die Vernetzung der über die Räume verteilten Systeme lassen sich Komfort und Sicherheit steigern und laufende Kosten senken: Energieeinsparung (Power-Management), Fernbedienung und Ferndiagnose von Geräten, eine Verbesserung der Mensch-Maschine-Schnittstelle oder die Integration eines Alarmsystems. Für diese Entwicklung hat sich in den vergangenen Jahren der Begriff Home-Automation etabliert.

Damit die Produkte unterschiedlicher Hersteller vernetzbar sind, ist ein geräte- und herstellerübergreifender Kommunikationsstandard erforderlich. In Europa sind während der vergangenen 10 Jahre drei Kommunikationsstandards für die Vernetzung im Haushalt eingeführt worden: der europaweite Standard EHS (European Home System Network), der deutsche EIB (European Installation Bus) und der französische BatiBUS.

An der Abteilung E.I.S. werden seit Anfang 1996 in Kooperation mit dem Braunschweiger Unternehmen ATICON Entwicklungen im Bereich Home-Automation durchgeführt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit sind u.a. kleine Kommunikationsmodule für die Power-Line-Kommunikation entstanden, die das 230V-Stromversorgungsnetz als Datenträger mitbenutzen. Weiterhin ist das umfangreiche EHS-Protokoll für einen Mikrocontroller implementiert worden. Diese Arbeiten haben erste kommunikationsfähige Haushaltsgeräte ermöglicht, u.a. Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd und Kühlschrank.

In Kooperation mit der Gifhorner Wohnungsbaugenossenschaft, der Firma ATICON Home Automation GmbH, der Firma Miele und dem Institut für Elektrische Meßtechnik und Grundlagen der Elektrotechnik (Prof. Varchmin) wurden an der Abteilung E.I.S. Geräte zum altengerechten Wohnen (Gerontotechnik) maßgeblich mitentwickelt.

Bei dem Konzept stand die Erhöhung der Sicherheit im Vordergrund. Ein LC-Display als Tür-Terminal (Bild 7) warnt den Bewohner beim Verlassen der Wohnung, falls nicht alle Fenster geschlossen sind, der Herd angelassen wurde oder das Bügeleisen noch eingeschaltet ist.

Bild 7: Modern vernetzte Seniorenwohnungen in Gifhorn; das Tür-Terminal warnt beim Verlassen vor offenen Fenstern, eingeschalteten Verbrauchern etc.

Ein Sensor im Badezimmer überwacht und meldet überlaufendes Wasser auf dem Fußboden. Außerdem können die Bewohner vom Fernsehgerät aus den Zustand aller am Netzwerk angeschlossenen Geräte kontrollieren und elektrische Verbraucher über fernschaltbare Zwischenstecker vom Sessel aus schalten und dimmen. Um die Installation des Systems zu vereinfachen, kommunizieren alle Komponenten über das 230V-Stromversorgungsnetz.